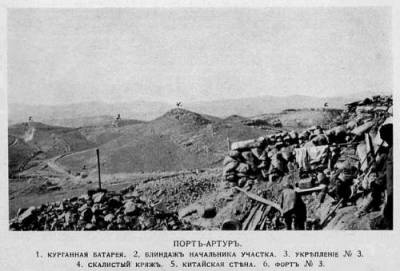

Автор романа "Портартурцы" Трофим Михайлович БОРИСОВ родился в семье рыбака в г.Гурьеве. Призванный в 1903 году в армию, Трофим Борисов попадает на Дальний Восток и принимает участие в обороне Порт-Артура. Поэтому трагические события русско-японской войны изображены в романе с особой достоверностью, глазами рядовых солдат и офицеров. Многие персонажи романа - это реальные участники русско-японской войны, исторические лица: генерал-лейтенант Стессель, генералы Фок и Кондратенко. А главными героями становятся артиллерист Тихон Подковин, стрелок Егоров, комендант форта капитан Резанов, сестры милосердия Варя и Валя Инова. Их образы созданы автором с большой теплотой и любовью.

В романе буквально по дням воссозданы картины неудач, побед и поражений русского флота и армии: первые отбитые атаки японцев, оступление от города Дальнего, сдача Киньчжоу, гибель кораблей Тихоокеанской эскадры, героические бои за каждый редут, за каждый форт крепости.

На страницах романа правдиво изображена осаждающая японская армия. Мечты умного и хитрого командующего Ноги, начальника штаба Идитти, генерала Тсучийя о скором триумфе подробно описываются в сцене банкета в городе Дальнем:

" Отбрасывая страхи, мы сплочённо ринемся на тёмную завесу и прорвём и уничтожим её. Тогда все сыны Японии увидят давно желанную крепость на материке, куда история неуклонно толкает сынов микадо и где мы создадим великую Японию".

Японская армия была хорошо оснащена, многочисленна, обучена германскими и английскими инструкторами. Но первоначальные планы генерала Ноги взять Порт-Артур штурмом в два дня провалились. Благодаря мужеству и отчаянной храбрости защитников русская крепость держала оборону более десяти месяцев.

Полковник Фон Шварц, наблюдавший, как канонир Петраченко один стреляет из пушки, поднимая ядра окровавленными руками, говорит: "С такими солдатами можно горы перевернуть... А оборудование нищенское, а высшее командование дряхлое, а управления боем не было и нет."

На вопрос о том, не страшно ли ему на войне, стрелок Егоров, которого называют "солдатским героем", отвечает так:

" - ... Пробовал кому-нибудь подолгу в глаза смотреть? Вот так она, смерть, на нас смотрит. И тут-то, брат, чей зрачок выдержит. По нашим годам смерти не время брать нас. Ты и гляди ей в глаза прямо, не дрожа: врёт, свернёт, уйдёт в сторону..."

А смерти защитникам Порт-Артура приходилось смотреть в глаза каждый день:

"От первых снарядов, неожиданно обрушившихся на восточный фронт, не только люди, но и земля вздрогнула. Вслед за этим началась непрерывная канонада. Ещё не успели артиллеристы стать на свои места в боевой порядок, как вокруг форта упал град разнокалиберных снарядов. Осколки с визгом пролетели через голову Егорова и ударились о мешки, выложенные поверх сводов казематов. На дворе посыпались мелкие камни, начал оседать песок, за ним потянулась струйка удушливого дыма. Егоров взглянул в амбразуру и увидел, как кипела земля на первом и втором редутах. Над третьим фортом стояло сплошное облако из пыли и дыма..."

Защитники крепости проявляют массовый героизм, силу духа, отвагу. Личным примером воодушевляет бойцов капитан Резанов:

"В клубах пыли и дыма, поднимавшихся кверху, солдаты иногда успевали рассмотреть только поблёскивающие очки капитана. Когда Резанов с особой горячностью бросался в опасные места, стрелки хватали его за плечи и оттаскивали от бруствера.

- Куда вы, ваше скородие, сшибёт.

Отчаянные выходки коменданта давали положительные результаты. Солдаты воочию убеждались в том, что смерть на войне - это дело случая."

Вот защищают третий форт артиллеристы, и среди них - телефонист Подковин:

"Поднявшись к орудиям полевой батареи, Подковин увидел картину артиллерийского боя. Гаубицы Волчьей Мортирной поочерёдно изрыгали длинные клубы дыма и огня. Правее с треском стреляли малокалиберные пушки. Пыль от рвущихся неприятельских снарядов густой мглой висела над главной оборонительной линией. Белые шрапнельные облачка ползли по голубому небу с востока на запад.

Снизу артиллеристы принесли жуткую весть:

- Японцы прут несметной силой. У нас много подбитых орудий. Есть потери в людях.

Но уже через час все радостно говорили:

- Атака отбита, всех штурмующих изничтожили. Наши артиллеристы не допустили врага к фортам и редутам. Японские резервные полки отступили."

Вот отражают атаку на первый редут морские десантники во главе с капитаном Лебедевым:

"С оголённым палашом в левой руке и с наганом в правой Лебедев начал поражать скопившихся в куче японцев. Матрос Бубнов, высокий, богатырского сложения, поражал врагов винотовкой, наступая на них без крика с плотно закрытым ртом, Он соображал, рассчитывая каждый свой взмах. Винтовка вертелась в его руках, точно лёгкая щегольская тросточка. И было отчётливо видно: направо Бубнов бил прикладом, налево - колол штыком."

И таких примеров на страницах романа "Портартурцы" - множество.

Смертью храбрых пали в боях генерал Кондратенко, георгиевский кавалер прапорщик Марченко, капитан Лебедев, лейтенант Добрушин, поручик Злобинский, многие другие участники боёв, лишился обеих ног капитан Резанов, ранен Егоров - но ни гибель товарищей, ни тяжёлые ранения, ни трудности военного быта не могут сломить стойкости русского духа.

Защитники полны решимости не сдавать Порт-Артур, боевое настроение сохраняется в войсках до последнего дня обороны крепости: "Честь Родины дороже наших жизней. Позорной сдачей мы смажем все, поистине достойные удивления, подвиги руских солдат, матросов и офицеров," - говорит комендант Артура генерал Смирнов. Но командующий генерал Стессель, несмотря на решение военного совета, принимает решение о капитуляции.

"После взрыва третьего укрепления, в ночь на 19 декабря, Стессель телеграфировал в Петербург: "Я приказал ночью отойти на горы за Китайской стеной. Большая часть Восточного фронта в руках японцев. На новой позиции долго не продержимся и затем должны будем капитулировать. Великий государь, ты прости нас. Сделали всё, что было в силах человеческих. Суди нас, но суди милостиво".

" На крепость спустилась тишина. Борьба кончилась. Все усилия оказались бессмысленными. Солдаты не могли избавиться от переполнившей их досады и горечи. Взглянут на опрокинутые орудия и повозки - горькая обида тут как тут. Взглянут на вороных лошадей - обида ещё сильнее. Но когда они увидели затопленные броненосцы и крейсера, многих охватила злоба. Они сжимали кулаки, с уст срывались проклятия."

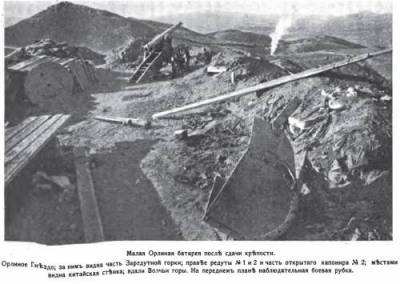

Малая Орлиная батарея после сдачи крепости

В последней главе романа приведены отрывки из дневника, найденного Егоровым в японской траншее. И в этом дневнике иностранного корреспондента рисуется легендарный образ русского солдата-героя: "Русские вышли из-за своих укрытий. Великаны-бородачи выпрямились во весь рост и встретили лицом к лицу солдат микадо, выглядевших перед ними карликами."

ПОЭТЫ-ФРОНТОВИКИ

Трубы военные, пламя и дым.

Как тяжело умирать молодым!

Сердце у каждого только одно,

Десять сердец никому не дано.

Помянем же песнею тех, кто в бою

И сердце, и молодость отдал свою!

А. Артемов

А.Широков. За Родину!

Александр Александрович Артёмов

Александр Артёмов родился в 1912 году. Подростком вместе с родителями приехал на Дальний Восток. Здесь он учился в школе, здесь же начал работать – на строительстве железнодорожных путей

в Приморье.

Первые его стихи публиковались во Владивостокской газете «Красное знамя» и журнале «На рубеже».

В 1939 году в Дальгизе выходит поэтический сборник Александра Артёмова «Тихий океан». Годом позже появляется сборник «Победители».

Будучи в предвоенные годы офицером-пограничником, Александр Артёмов значительную часть своего творчества посвятил героям границы, воинам Советской армии.

В 1940 году А. Артёмов поступил в Литературный институт им. М. Горького. В начале 1941 года в Москве вышел его последний прижизненный сборник «Атакующее слово».

Когда началась Великая Отечественная война, поэт добровольцем ушёл на фронт и погиб смертью храбрых.

Знамя

Уже остывает нагретый разрывами камень,

Уже утихает гремящий с утра ураган.

Последний бросок. Из последних окопов штыками

Бойцы выбивают и гонят с вершины врага.

Как мертвые змеи, опутали сопку траншеи,

Бетонные гнезда пологий усыпали скат,

И вытянув к небу холодные длинные шеи,

Разбитые пушки угрюмо глядят на закат.

И встал командир на земле, отвоеванной нами,

Изрытой снарядами и опаленной огнем,

И крикнул ребятам: "Товарищи, нужно бы знамя!..”

Поднялся, шатаясь, с земли пулеметчик. На нем

Висели клочки гимнастерки, пропитанной потом,

Забрызганной кровью. Он вынул спокойно платок.

Прижал его к ране, прожженной свинцом пулемета,

И вспыхнул на сопке невиданно яркий цветок.

Мы крепко к штыку привязали багровое знамя,

Оно заиграло, забилось на сильном ветру.

Обвел пулеметчик друзей голубыми глазами

И тихо промолвил: «Я, может быть, нынче умру,

Но буду гордиться, уже ослабевший, усталый,

До вздоха последнего тем, что в бою не сробел.

Что кровь моя знаменем нашего мужества стала,

Что я умереть за Отчизну достойно сумел...»

Над темной землей и над каменной цепью дозорной,

Над хилым кустарником, скошенным градом свинца,

Горело звездой между скал высоты Заозерной

Священное знамя, залитое кровью бойца.

Фото. Бойцы устанавливают знамя на сопке Заозёрная в районе озера Хасан, 1938 г.

/6 августа 1938 года в бою с японцами на сопке Заозерная было водружено победное красное знамя секретарем партбюро 88-го Ачинского стрелкового полка 40-й стрелковой дивизии им. С.Орджоникидзе лейтенантом Иваном Никоновичем Мошляком.

В период с 29 июля по 11 августа 1938 года в районе озера Хасан на сопках Заозерная и Безымянная (Приморский край) произошел пограничный конфликт между Японией и СССР. /

Георгий Михайлович Корешов

Георгий Корешов родился в 1933 году во Владивостоке, в семье офицера. Ему рано пришлось начать трудовую жизнь. После окончания школы работал разносчиком газет, грузчиком в порту, матросом на кораблях торгового флота.

Позже Г. Корешов обратился к журналистике: был корреспондентом радиокомитета и газеты «Красное знамя», его литературная деятельность началась в 1933 году, первые рассказы и очерки Г. Корешова были опубликованы в журнале «Будущая Сибирь». Писал он о море, тайге и людях Дальнего Востока.

В 1941 году поэт подготовил к печати книгу своих стихов, но выход книги задержала война. Георгий Корешов стал автоматчиком в морской пехоте. В начале 1943 года Корешов был ранен, а в мае 1943 года жизнь поэта-дальневосточника оборвалась.

В 1946 году в Приморском книжном издательстве вышла его книга «Океанский ветер».

Боец

Воды остался лишь глоток

В его пробитой пулей фляге.

Уже под утро он залег

За обомшелым пнем в овраге.

Кипела ярость в голове,

И воля к жизни - тверже стали.

Но к окровавленной траве

Бессильно руки прилипали.

Он обнял землю, землю-мать.

Свою. Любимую. Родную.

В бою не страшно умирать,

Имея родину такую...

...Под буйство стали и свинца,

Отбив окоп свой в контратаке.

Нашли товарищи бойца

За обомшелым пнем в овраге.

Боец недвижим был. Но вдруг

Всем показалось на мгновенье.

Что вместе с ними мертвый друг

Готов, как прежде, в наступленье.

Он в обескровленных руках

Держал винтовки ствол и ложе.

Не мог он смирно спать, пока

Не будет немец уничтожен!..

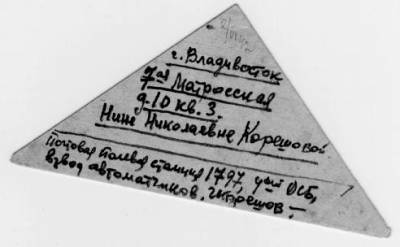

Письмо Г.Корешова матери Н.Н.Корешовой

"Я бодр и готов выполнить свой долг перед народом, перед Родиной, перед своим Владивостоком, перед своей семьей. Ни тебе, дорогая, ни матери не придется краснеть за меня».

Из письма Г.Корешова жене

***

В тот день он записал в блокнот

Лишь три коротенькие строчки:

«Переходили речку вброд.

На ивах лопаются почки.

Жизнь пробуждается кругом...»

Всю мысль не вылив на бумагу,

Через минуту он с полком

Ушел в последнюю атаку.

«Ваш сын, красноармеец Корешов Георгий Михайлович, уроженец г. Владивостока, в бою за социалистическую Родину, верный воинской присяге, проявив геройство и мужество, был ранен и умер от ран 26 мая 1943 года. Похоронен с отданием воинских почестей на ст. Орловская Ростовской области, юго-восточный сектор местного кладбища.»

Из извещения военкомата Н.Н.Корешовой

Вячеслав Николаевич Афанасьев

На снимке приморские поэты и писатели

(слева направо): М. Бондарь, В. Кучерявенко,

В. Афанасьев, А.Артемов, Т. Борисов.

Вячеслав Афанасьев родился в 1903 году в Тамбове, здесь он учился в двухклассной школе, затем в педагогическом техникуме.

В 1923 году по комсомольской мобилизации приехал на Дальний Восток. Во Владивостоке работал молотобойцем, грузчиком в морском порту, сортировщиком ракушек на перламутровой фабрике. Одновременно он учился в Дальневосточном университете на восточном факультете. Он успел окончить только три курса, так как в 1929 году был призван в Красную армию. Военную службу проходил в Благовещенске.

Стихи Вячеслав Афанасьев начал писать ещё во время учёбы в университете. Печататься начал в 1927 году во владивостокской газете «Красное знамя». После демобилизации стал журналистом, работал в газете «Амурская правда», а с 1932 года – корреспондентом «Тихоокеанской звезды» во Владивостоке. Много ездил по краю, писал стихи и очерки.

В 1935 году вышел первый сборник стихов В. Афанасьева «Восток», позже появляются сборники «Стихи», «Приморье».

В годы Великой Отечественной войны Вячеслав Афанасьев ушёл добровольцем в народное ополчение, участвовал в обороне Москвы, сражался в партизанском отряде.

"В июле 1941 года Вячеслав ушел добровольно в народное ополчение, потом находился в действующей армии. В декабре 1941 года он попал в окружение, оттуда сумел бежать и вступил в партизанский отряд "За Родину", находившийся в то время в Смоленской области. Об этом я узнала уже позже. Обрыв нашей переписки продолжался в течение почти полутора лет, после чего я получила с оказией письмо, датированное 16 ноября 1942 года. С этого времени у нас более или менее связь наладилась…В начале 1943 года партизанский отряд "За Родину" соединился с войсками действующей армии… В 1943 году он имел переписку и со мной, и с Фадеевым Александром Александровичем. К Фадееву он писал неоднократно, где просил позаботиться обо мне и нашей дочери Ольге. Саша Фадеев очень много помогал… Последнее письмо я получила от него 3 сентября 1943 года, где он писал: "Иду в бой, скоро буду в Смоленске", после чего связь оборвалась…" (из письма жены поэта Анастасии Афанасьевой).

В сентябре 1943 года в боях за освобождение Смоленска В.Афанасьев был тяжело ранен и умер в госпитале.

***

Застигнутый последней метой

И не успев всего допеть,

Благословлю я землю эту,

Когда придётся умереть.

Благословлю её за воздух,

Дыша которым, был я смел,

За светлых рек живую воду,

Где телом и душой свежел,

За поле знойное пшеницы,

За сёла и за города,

За наш достаток, где хранится

Зерно и моего труда,

Благословлю земли просторы,

Что жил я здесь в наш светлый век,

Любил её моря и горы,

Как мог свободный человек.

ВЛАДИМИР ТЫЦКИХ

Стихи из старой записной

Март 69-го

Я скажу не по-геройски:

Лучше под ноги смотри!

Ах, какой сегодня скользкий

Лёд на речке Уссури…

Ух, как свищут пули звонко:

Разгорелся жаркий бой!

Напиши за нас девчонкам,

Кто останется живой…

Эх, судьба моя — граница!

А над нею чёрный дым.

Что там завтра ни случится,

Мы сегодня победим.

Нашей молодости пламя

Пуще вражьего штыка.

Сохраните в сердце память,

Сохраните на века!

Мы уже не станем старше,

Став навечно все как есть

В строй солдат, парадным маршем

Проходящих в нашу честь.

Похороны пограничников, погибших в боях за остров Даманский. Март 1969 года

* * *

Что ты видишь, солдатская мама,

через слёзы исплаканных лет

глядя словно сквозь дымку тумана

на последний сыновий портрет?

— Вижу в зимнем холодном убранстве

в стылом свете закатной зари

серый март, чёрный остров Даманский,

красный лёд на реке Уссури.

Что ты видишь, невеста солдата,

за далёкой весной роковой,

где женой ты не стала когда-то,

а осталась навеки вдовой?

— Вижу в зимнем печальном убранстве

в слабом свете прощальной зари

горький март, мёртвый остров Даманский,

битый лёд на реке Уссури.

На границе сегодня затишье.

В непривычной для вас тишине

что вам снится, родные мальчишки,

уходившие в бой по весне?

- Снится в вешнем спокойном убранстве

в нежном свете рассветной зари

отчий дом, русский остров Даманский,

чистый лёд на реке Уссури…

Мемориал в честь защитников острова Даманский в г.Дальнереченске. Автор проекта — Андрей Касаткин, скульптор — Александр Ткачук.

|

|

|